在科技日新月异的今天,3D打印技术以广泛的应用前景,深入我们生活的方方面面,正逐渐成为推动社会进步的重要力量。而在这一领域,

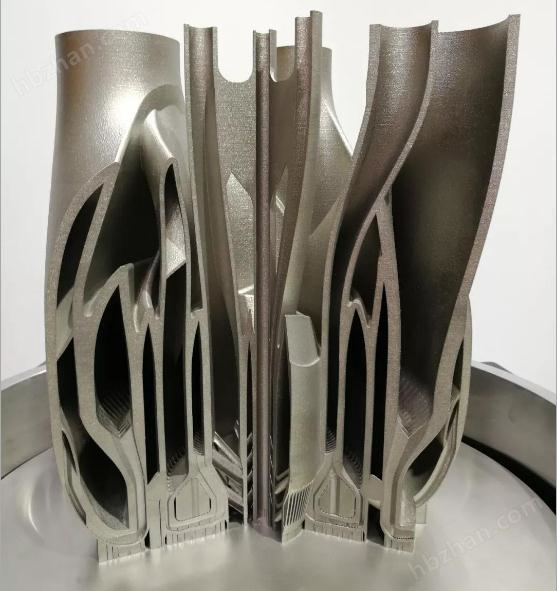

近日,《人民日报》报道全国最大金属3D打印装置在天津落成,该装置便是由北京理工大学机械与车辆学院刘长猛教授团队研发。该项技术突破了悬空结构无支撑3D打印的技术难关,首次实现国内最大大型金属点阵夹芯结构制造。

党的二十届三中全会明确提出,完善促进海洋经济发展的体制机制。海洋装备是海洋经济发展和海洋强国建设的核心,但海洋浮式平台等资源开发传统装备造成本过高(海上浮式风电是陆上风电开发成本10倍以上),亟需开发低成本、高性能浮式平台制造新材料和新方法。增材制造技术为海洋装备结构变革提供了契机。

北京理工大学机械与车辆学院跨尺度增材制造团队专注极低成本超大型增材制造技术与装备,形成了超大规格点阵结构增材制造特色方向。近期,团队自主研发的40弧并行增材制造投入试生产。

同时,面向海洋浮式平台,团队提出并开发了低成本钢板点阵混凝土结构,钢板点阵夹芯结构填充低成本混凝土,可作为一种新型海洋基建材料,相对现在全钢结构海洋浮式平台,可显著降低用钢量,成本降低50%以上,兼具经济性、稳定性和长寿命等,在海洋浮式风电、深远海养殖、海洋浮式机场等领域应用前景广阔。

目前,北理工机械与车辆学院跨尺度增材制造团队已经在开展多领域应用验证,并计划在2025年末实现增材制造钢板点阵混凝土结构50米级浮式平台下水,以验证模块化建设方法和耐海洋环境综合适用性。

除了关注当下的需求,北理工更有着长远的规划Kaiyun网站和国际视野。团队规划在渤海建设国际首个千米级海洋浮式平台,利用风能、太阳能、波浪能、氢能等多种可再生能源,形成一个高效的海洋能源综合开发平台,为我国深远海浮式基地建设提供坚实保障。

4月,生命学院肖振宇副教授合作成果在国际学术期刊Cell发表文章,为理解人类早期胚胎发育及相关疾病提供重要资料,为改善不良妊娠结局奠定科学基础;

6月,宇航学院宇航推进研究团队成功推出商业化微型空间电推进系统——微型脉冲等离子体推进系统(简称BPPT-1),成功在轨点火并长时间稳定工作;

7月,央视《新闻直播间》报道了北京理工大学李家方和张帅龙科研团队的科研成果。团队运用光电镊精准操控等创新技术,首次实现了对纳米剪纸微型转子的自由操控,推动了微纳制造技术的发展;

8月,陈棋教授团队与合作者提出简单普适的晶核工程策略,显著改善宽带隙钙钛矿吸光层质量,极大延长了叠层太阳能电池的使用寿命,相关成果发表在Science上。

9月,化学与化工学院王博、冯霄教授团队受高温嗜热菌的生存策略启发,开发了“会呼吸”的离子导体,使得燃料电池额度功率密度提高了1.9倍。相关成果发表在Science上。

11月,张军院士团队自主研制了国际首款百通道百万像素高光谱实时成像器件,光能利用率创造世界最高记录,相关成果发表在Nature期刊;

作为国家科技创新的重要力量,未来,北理工将满载荣光,继续在科研探索的道路上砥砺前行,用心刻画科技创新的崭新高度,为科技强国的建设注入更多的力量!

关注“北京理工大学招办”头条号,获取关于国家首批211、985,“双一流”建设高校——北京理工大学的最新精彩资讯